数据中心运营中的节能降碳措施综述与应用

1、数据中心能耗情况分析

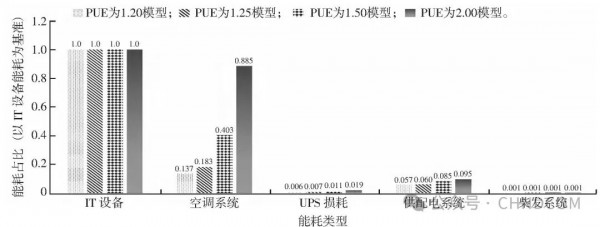

图1 数据中心能耗分布柱状图

注:PUE为电源使用效率,UPS为不间断电源。

1)在数据中心建设初期一定要遵照相关法律法规政策,如《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》,确保未选用落后淘汰设备。

2)在满足工艺要求的情况下,数据中心应选用性能稳定、操作可靠、维修简单、能耗低的新技术和先进设备。

3)在总图布置及机房楼、变电站等关键设施的布置上,需确保紧凑合理,减少线路和变压器的损耗。

5)注意密封机机架内部的空隙、机架与机架之间的空隙、机架底部的空隙,以防热风灌入。

1)根据工程的总图布置规划,合理配置配电室以减小电缆长度,同时,优化配电线路,降低供电系统线损,提高平均负荷与最大负荷之比,选用低耗能、高功率的电气设备,减少配电环节电能消耗。

2)选用新型、节能的各类产品。车间供电应将线路长度降到最小,将电力损失降到最低;增加动力,减少无功损失。

3)产品选用高效节能的绿色环保型照明灯具,该灯具可自动开闭照明器,利用智能声光控制技术减少电力损失。根据各场所使用功能的不同,采用与之相符的光源和灯具。

1)机房楼管道和所有热力设备的保温均采用轻质高效保温外墙和屋面隔热材料等新型保温材料,以减弱热传导效应。

3)建筑充分考虑自然采光与通风,应尽量减少人工照明与机械通风。冬季最大限度地利用自然热进行加热,发热更多,减少损耗;夏季最大限度地利用天然能量降温,节约能源,降低消耗。

4)根据GB/T7107—2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》,建筑物外窗气密性能分级不应低于6级,采用传热性和遮阳性符合要求的塑钢窗、中空玻璃等。

1)由于数据中心大多数选址于工业开发区或偏远僻静的地方,距离人员聚集的城市或建筑设施较远,余热的供出无法满足城镇用热需求,仅为数据中心内部的运维楼、办公楼、生活楼等区域供暖,周边单位未实现有效供应。

2)关于数据中心余热的回收与利用,中国并没有出台相关标准和政策,国内也没有指导性的依据来支持数据中心开展余热回收项目。

3)国内数据中心余热回收能量利用存在效率相对较低、热交换效率不高、管线损耗高等问题,且中国目前设备制造能力和余热工艺方案的技术先进性与国外数据中心有着较大的差距。

4)考虑到目前的经济形势,数据中心余热回收利用项目的落地对于企业来说是一笔不小的投资,并且由于回收效果差、用热单元稀少等,项目投资回收期较长。

3、结束语

作者:穆建军

参考文献:

[1]石云鹏.“双碳”背景下数据中心能耗现状与节能技术研究[J].中国新通信,2022,24(8):119-121.

[2]张忠斌,邵小桐,宋平,等.数据中心能效影响因素及评价指标[J].暖通空调,2022,52(3):148-156.

[3]杨春梅,黎晓彬,杨昉,等.基于咨询案例的数据中心绿色发展研究[J].节能,2023,42(7):66-68.

[4]李德明,朴春爱,陈磊.大型数据中心制冷系统设计探讨[J].信息工程,2017(9):30.

[5]马妍,刘小林.以零碳数据中心为生产力提质增新[J].中国电信业,2024(3):24-28.

-END-

未经授权,禁止转载。公众号:数据中心基础设施运营管理

【版权声明】

凡本公众平台注明来源或转自的文章,版权归原作者及原出处所有,仅供大家学习参考之用,若来源标注错误或侵犯到您的权利,烦请告知,我们将立即删除。

【免责声明】

本公众平台对转载、分享的内容、陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供读者参考。

好文章,需要你的鼓励

Plaud推出新款AI可穿戴设备,有望取代Otter.ai

Plaud在CES上推出两款AI笔记新品。NotePin S延续简约设计,可作为手环、项链或胸针使用,新增即时高亮按钮功能,售价179美元。同时发布的Plaud Desktop可录制在线会议,支持Zoom、Google Meet等平台,采用原生录制方式而非机器人参会。两款产品均可通过Plaud生态系统统一管理录音内容。

ByteDance联手顶尖学府重新定义AI思考:当机器学会分层理解世界

ByteDance等机构联合提出DLCM模型,通过学习语义边界动态分配计算资源,将AI从统一令牌处理转向层次化概念推理。该模型引入压缩感知缩放定律,在12项零样本测试中平均提升2.69%准确率,为构建更智能高效的AI系统开辟新路径。

Instagram负责人:你的眼睛已经不能分辨什么是真实的了

Instagram负责人亚当·莫塞里发布深度分析,指出我们正进入"无限合成内容"新时代,AI生成的照片和视频与真实内容越来越难以区分。他表示,人们需要从默认相信眼见转向保持怀疑态度,关注内容发布者身份和动机。莫塞里认为相机公司发展方向错误,过度追求完美效果。平台需要构建更好的创作工具,标记AI生成内容,验证真实内容,并提供发布者可信度信号。

香港中文大学团队突破:让AI有了“超级记忆“,多步推理能力飙升!

香港中文大学团队突破AI记忆瓶颈,提出HGMEM超图记忆机制。该技术让AI具备类似人类的联想思维,能将分散信息整合成高阶理解。通过动态记忆演化和智能检索,显著提升了复杂推理能力,在长文本理解任务中全面超越现有方法,为AI向"知识理解者"转变开辟新路径。