大模型现状和未来:百模征战,产业智能跃迁(2024)

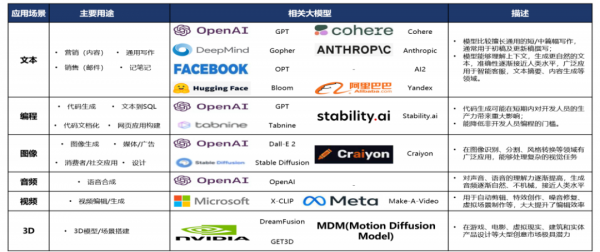

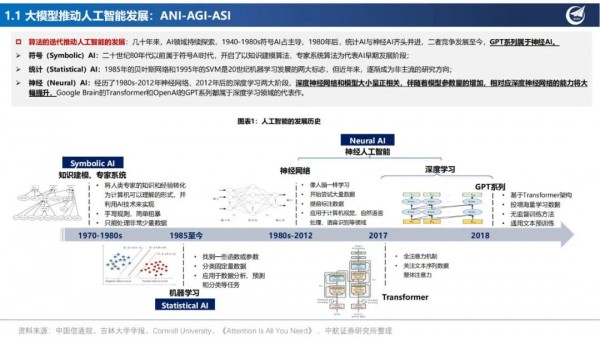

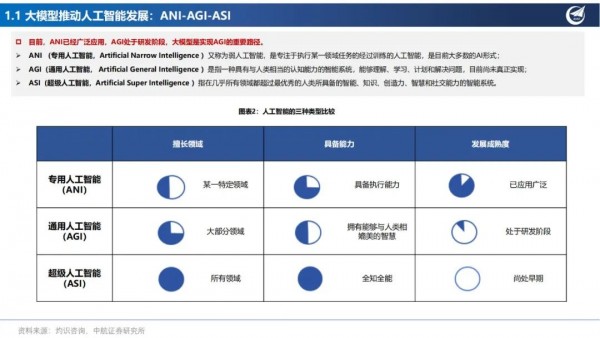

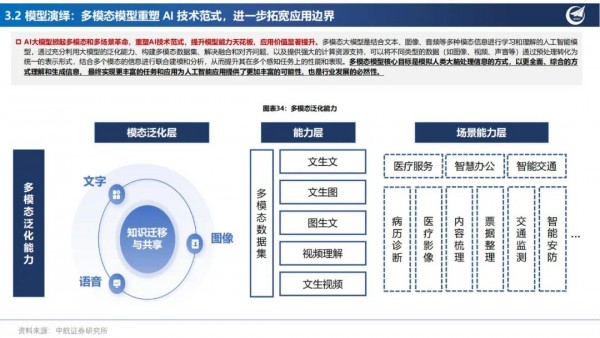

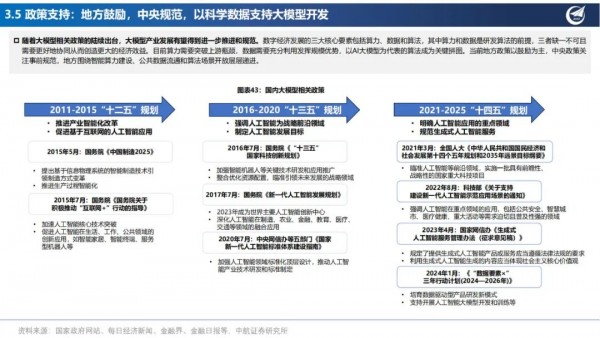

目前,AGI处于研发阶段,大模型是实现AGI的重要路径。AI大模型通过预先在海量数据上进行大规模训练,而后能通过微调以适应一系列下游任务的通用人工智能模型。在“大数据+大算力+强算法”的加持下,进一步通过“提示+指令微调+人类反馈”方式,实现一个模型应用在很多不同领域。人工智能的发展已经从“大炼模型”逐步迈向了“炼大模型”的阶段,逐渐掀起多模态和多场景革命,重塑AI技术范式,提升模型能力天花板,应用价值显著提升。

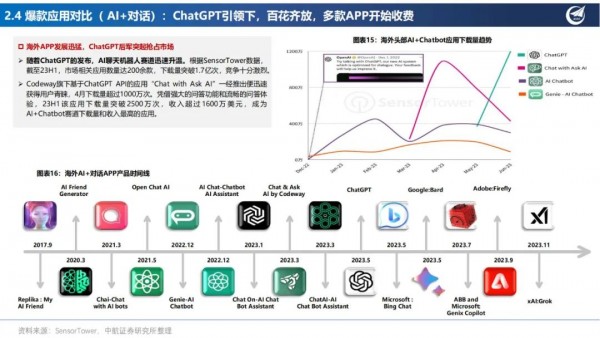

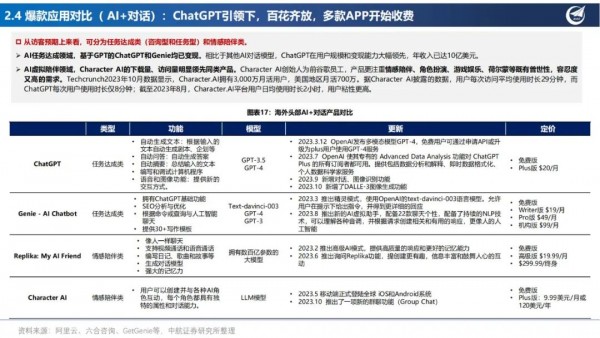

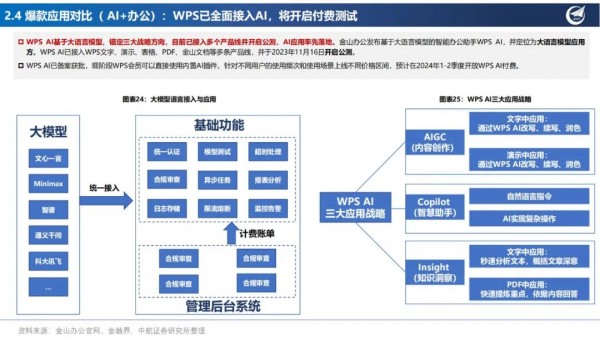

大模型现状:GPT引领,百模征战。(1)ChatGPT加速迭代:从GPT-1至GPT3.5跨越4年多时间,ChatGPT发布仅一年,GPT迭代开启“加速度”,现已具备多模态能力,并搭建GPTs生态,将定制化模型从ToB推广到ToC,低门槛、低成本、定制化的特点,使得GPTs具备普及性和颠覆性。(2)国内大模型:科技型企业包括人工智能企业、垂直大模型企业和数据智能服务商相继进场,如商汤科技、度小满和滴普科技等企业,以百度、腾讯和阿里为代表的互联网云厂商占据中国通用大模型行业多数市场份额,在布局时间、基础设施建设、应用场景等方面具备明显优势。(3)爆款应用:基于ChatGPT的火爆和大模型的迭代发展,海内外AI在对话、图像、教育、办公等多个领域出现爆款应用。

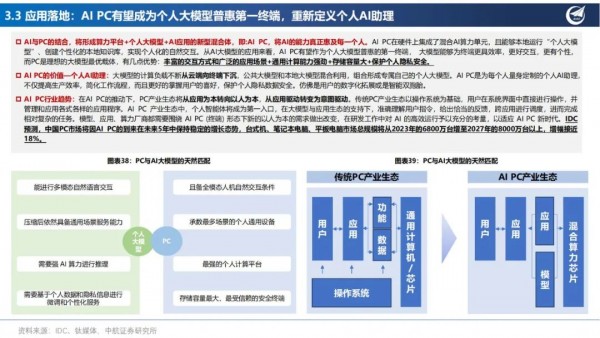

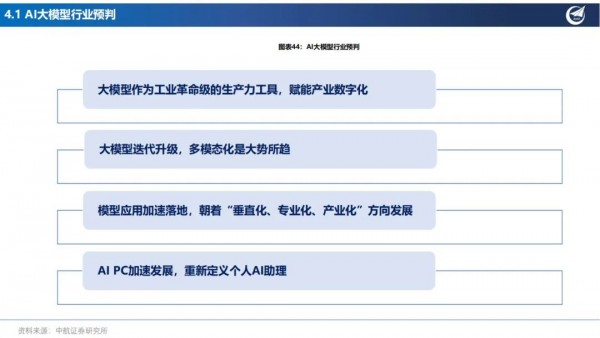

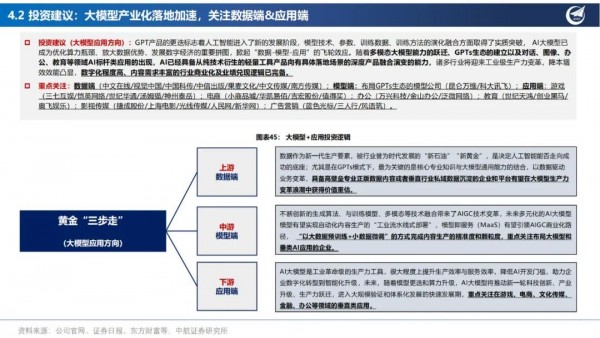

大模型未来:应用多点开花,产业智能跃迁。

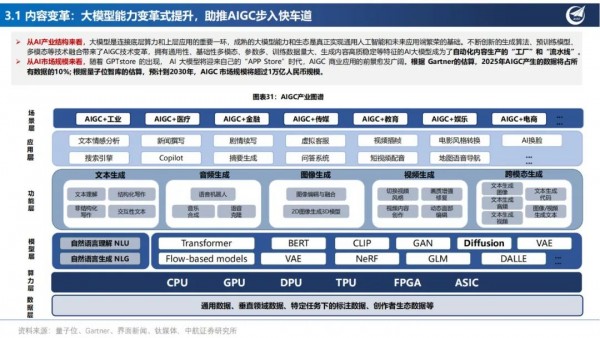

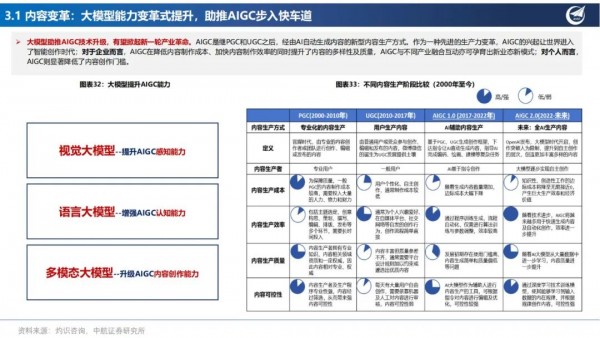

(1)内容变革:拥有通用性、基础性多模态、参数多、训练数据量大、生成内容高质稳定等特征的AI大模型成为了自动化内容生产的“工厂”和“流水线”,随着 GPTstore 的出现, AI 大模型将迎来自己的“APP Store”时代,AIGC 商业应用的前景愈发广阔。

(2)模型演绎:多模态模型核心目标是模拟人类大脑处理信息的方式,以更全面、综合的方式理解和生成信息,底层通用大模型目前成为最受关注、建设和提升迫切性最强的领域,中间层模型国内目前尚未出现相关玩家。

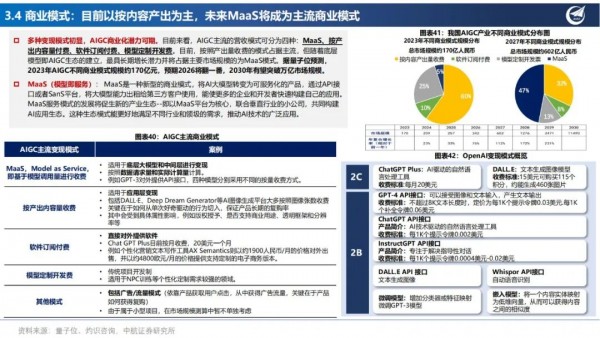

(3)AIGC主流的营收模式可分为四种:MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费、模型定制开发费。目前,按照产出量收费的模式占据主流,但随着底层模型即AIGC生态的建立,最具长期增长潜力并将占据主要市场规模的为MaaS模式。据量子位预测,2023年AIGC不同商业模式规模约170亿元,预期2026将翻一番,2030年有望突破万亿市场规模。

本文来自“大模型专题报告:百模渐欲迷人眼,AI应用繁花开(2024)”,大模型演进:工业革命级的生产力工具;大模型现状:GPT引领,百模征战;大模型未来:应用多点开花,产业智能跃迁。

好文章,需要你的鼓励

埃森哲投资Profitmind,押注AI智能体变革零售业

埃森哲投资AI零售平台Profitmind,该平台通过智能代理自动化定价决策、库存管理和规划。研究显示AI驱动了2025年假日购物季20%的消费,约2620亿美元。部署AI代理的企业假日销售同比增长6.2%,而未部署的仅增长3.9%。Profitmind实时监控竞争对手价格和营销策略,并可创建生成式引擎优化产品文案。

上海AI实验室让机器人“睁眼看世界“:用视觉身份提示技术让机械臂学会多角度观察

上海AI实验室联合团队开发RoboVIP系统,通过视觉身份提示技术解决机器人训练数据稀缺问题。该系统能生成多视角、时间连贯的机器人操作视频,利用夹爪状态信号精确识别交互物体,构建百万级视觉身份数据库。实验显示,RoboVIP显著提升机器人在复杂环境中的操作成功率,为机器人智能化发展提供重要技术突破。

CES 2026:日立与英伟达、谷歌云、Nozomi Networks达成合作协议

日立公司在CES 2026技术展上宣布了重新定义人工智能未来的"里程碑式"战略,将AI直接应用于关键物理基础设施。该公司与英伟达、谷歌云建立重要合作伙伴关系,并扩展其数字资产管理平台HMAX,旨在将AI引入社会基础设施,变革能源、交通和工业基础设施领域。日立强调其独特地位,能够将AI集成到直接影响社会的系统中,解决可持续发展、安全和效率方面的紧迫挑战。

英伟达团队突破AI训练瓶颈:让机器人同时学会多种技能不再“顾此失彼“

英伟达研究团队提出GDPO方法,解决AI多目标训练中的"奖励信号坍缩"问题。该方法通过分别评估各技能再综合考量,避免了传统GRPO方法简单相加导致的信息丢失。在工具调用、数学推理、代码编程三大场景测试中,GDPO均显著优于传统方法,准确率提升最高达6.3%,且训练过程更稳定。该技术已开源并支持主流AI框架。