阿里要用AI将云计算重做一遍 原创

2009年,阿里云的第一行代码在北京上地一间简陋的办公室写下,阿里云也由此诞生。

在那之后的十年里,阿里云一直在讲一个故事——云计算是通用计算,是一种公共服务、是一种基础设施,就像是每个家庭中在用的“电”。

王坚曾指出:

“我觉得,真正做云计算,是要把它作为一个通用、整合的平台来做,所以阿里云成立的时候,我曾想过不叫阿里云计算公司,而叫通用计算公司。”

这是作为阿里云创始人的王坚对于云计算的理解,这样的理解同样适用于人工智能。

在大模型兴起后,AI模型正在成为新型公共服务、基础设施,这时,token就成了这个时代的“电”。

只不过,在人工智能技术大爆发的现在,我们就像是回到了那个构建云计算规则的2009年,如何把握好人工智能技术发展方向、构建好一个人工智能技术平台就成了现在的关键。

在今年的云栖大会上,经过这几年在产业中不断摸索的阿里云给出了自己的思考和答案。

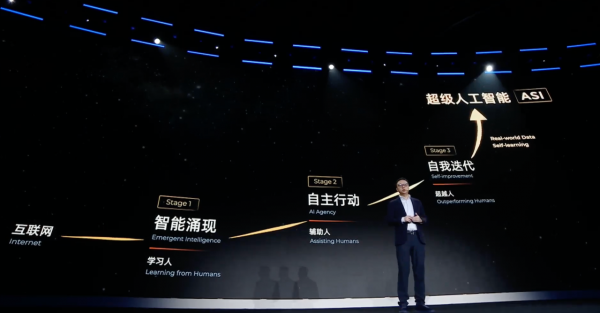

阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭指出,“通往超级人工智能ASI这条路分为三个阶段,我们正处于第二阶段。”

吴泳铭指出,“大模型是下一代操作系统,AI云是下一代计算机。”

我们在今年的云栖大会上看到了,阿里要用AI将云计算重做一遍。

01 阿里造“下一代操作系统”

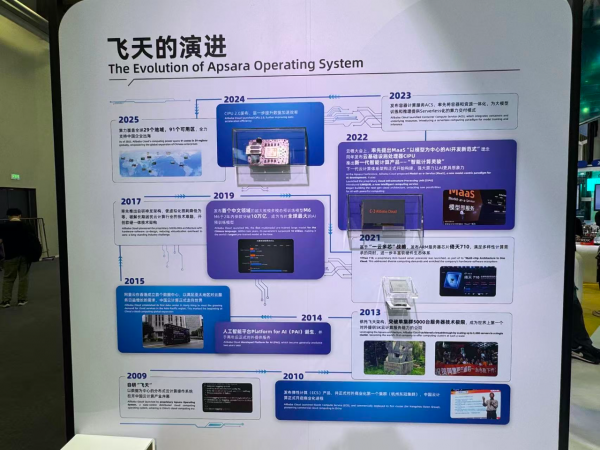

2009年,阿里决定做云计算时,就规划了一个重要项目,自研操作系统——飞天。

王坚当时在阿里内部给出的解释是,飞天是一个类似云计算操作系统的东西,与数据中心合作,把数据中心的计算资源“云”化,通过服务的方式对外提供计算服务。

也正是因为有了飞天,才有了后来承载了无数企业云上业务的阿里云。

那么,人工智能时代,云计算的操作系统发生了怎样的改变?

吴泳铭在今年的云栖大会上给出的判断是,“大模型代表的技术平台将会替代现在OS的地位,成为下一代的操作系统,未来几乎所有与计算世界打交道的软件可能都是由大模型产生的Agent,而不是现在的商业软件。”

对此,吴泳铭还做了一个类比:

自然语言是AI时代的编程语言,Agent是新的软件,Context是新的Memory,MCP类似PC时代的总线接口,A2A这样的协议类似软件之间的API接口。

正因如此,阿里就像当年坚定投入云计算一样,在投入大模型。

阿里云在最新的财报电话会议中就曾披露,将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支。

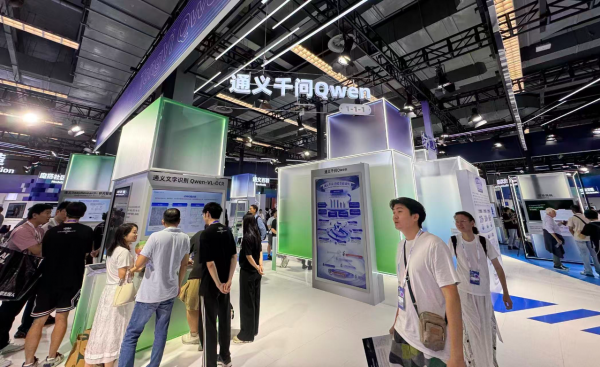

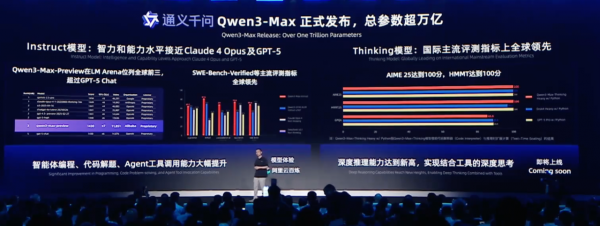

从本次云栖大会上来看,大模型也取代云计算基础设施成为上午主论坛技术发布的主角。

阿里云CTO周靖人在大会上一口气发布了七款大模型,有万亿参数大模型Qwen3-Max、全模态大模型Qwen3-Omni,以及视觉理解、图片生成、代码生成、音画同步视频生成大模型。

据悉,此前阿里发布的万亿参数大模型Qwen3-Max-Preview在LM Arena榜单上已经超越GPT-5 Chat,位列全球第三。

此次正式版本发布后,Qwen3-Max的性能表现也将会得到进一步提升。

此外,周靖人也指出,阿里云团队正在针对新一代模型架构做积极探索,Qwen3-Next这个模型就针对混合注意力架构、超高MoE稀疏比、多Token预训练机制等方面进行了创新。

正因为在大模型领域持续高投入、高产出,阿里云大模型在市场渗透率上也取得了不错的效果。

据Omdia近期公布的调研报告显示,中国500强企业中74.6%已经应用或部署生成式AI,其中,阿里云以 53%的渗透率位居第一。

十五年前,在云计算时代,阿里自研了云计算的操作系统飞天,十五年后的今天,在人工智能时代,无论是从资源投入上来看,还是从研发重心上来看,通义大模型都已经成了堪比当年飞天的存在。

02 阿里造“下一代计算机”

2013年5月17日,阿里最后一台IBM小型机从支付宝下线,7月10日,淘宝广告系统使用的Oracle数据库下线。

于是,“去IOE”在这一年成了一个热门话题。

对于阿里“去IOE”,大多数人的普遍理解是,阿里出于成本考虑,或是出于替代国外技术的考虑,然而,这并不是阿里云当时提出“去IOE”的主要目的。

王坚提出去“IOE”时的思考是:“IOE”是软件时代或是“买计算机”时代的产物,“买计算”才是云计算时代的产物,所以,“去IOE”是“计算”替代了“计算机”。

不只是一个商业行为,而是一个理念的转变,一个时代的跨越。

正是在这一理念的驱动下,在过去十几年里,云计算开始成为确定性,不仅仅是走在技术前沿的互联网产业,包括金融、政务、教育、医疗等传统行业都经历了上云过程。

也是在这时候,时代的齿轮再次转到了一个新的转折点,AI云。

阿里是在2023年正式将“AI驱动”确定为两大集团战略之一,在这之后,我们看到了两个重要变化:

第一,在基础设施层,阿里云的基础设施在全面AI化,阿里云已经在全面向AI云转变。

这其中既包括这次云栖大会上阿里云百炼平台发布的全新Agent开发架构,也包括从底层灵骏智算集群到上层人工智能平台PAI的打造。

第二,在应用层,阿里云现在也在不断强化大模型的应用。

一方面是阿里云坚持的开源路线,已经开源了超过300个模型,由此在全球带来的衍生模型超过17万,另一方面阿里云也在不断推进通义系列模型在制造、汽车、金融、零售等行业的深入应用。

吴泳铭指出,“未来每个人都将拥有几十甚至上百个Agent,这些Agent 24小时不间断地工作和协同,需要海量的计算资源。”

要满足这样的计算资源需求,传统的云计算模式已经难以承载,这就需要构建AI云。

AI云代表的“通用智算”就成了云计算代表的“通用计算”的下一步,AI云,也就成了阿里云为了替代“传统云”这台“通用计算机”打造的“下一代计算机”。

03 阿里要用AI将云计算重做一遍

2024年,在国内尚处于百模大战时,作为揭开大模型技术大跃进序幕的OpenAI在内部提出了AGI的五级划分,分别为:聊天机器人、推理者、智能体、创新者和组织者。

这样的五级划分是否合理,行业中直至今日仍不断有争论,而作为国内大模型最强战队之一,阿里在今年云栖大会上也给出了自己的定义。

吴泳铭指出,“AI不会止步于AGI,它将迈向超越人类智能、能够自我迭代进化的超级人工智能(ASI)。”

他将通往ASI的这条路划分为了三个阶段:

第一阶段,智能涌现,AI通过学习海量人类知识具备泛化智能。

第二阶段,自主行动,AI掌握工具使用和编程能力以“辅助人”,这是行业当前所处的阶段。

第三阶段,自我迭代,AI通过连接物理世界并实现自学习,最终实现“超越人”。

为了实现这一目标,吴泳铭通过两条路线制定,明确了阿里云的AI战略:

第一,通义千问坚定开源开放路线,致力于打造“AI时代的Android”;

其二,构建作为“下一代计算机”的超级AI云,为全球提供智能算力网络。

十五年前,去“IOE”让阿里云实现了“计算机”到“通用计算”的转变,这一次,阿里要用AI将云这套基础设施重做一遍。

好文章,需要你的鼓励

IT文艺复兴恐失势头,亟需重获关注

当前世界充满变数,IT领域除AI外鲜少受到关注。从气候变化到地缘政治紧张局势,IT在公众讨论中边缘化。这在技术变革关键时刻十分危险。CEO、高管和媒体对IT缺乏深度思考,普遍持"不坏就别谈"的态度。CIO需要重新获得利益相关者关注,克服对IT运营的冷漠和无知。技术文盲问题严重,大多数人从未构建过IT系统。IT行业需要重新赢得人心,大幅提升公众IT知识水平。

大语言模型为什么老是“胡编乱造“?OpenAI团队揭开AI幻觉的真相

OpenAI团队的最新研究揭示了大语言模型产生幻觉的根本原因:AI就像面临难题的学生,宁愿猜测也不愿承认无知。研究发现,即使训练数据完全正确,统计学原理也会导致AI产生错误信息。更重要的是,现有评估体系惩罚不确定性表达,鼓励AI进行猜测。研究提出了显式置信度目标等解决方案,通过改革评估标准让AI学会诚实地说"不知道",为构建更可信的AI系统指明方向。

每位CIO必须回答的11个变更管理问题

技术驱动的变革比以往更加频繁,但成功并不能得到保证。Gartner研究显示,只有五分之一的组织能够在75%或更多时间内从转型项目中获得预期收益。其余都是昂贵的失败。有效的变革管理能够提高技术采用率,服务于业务目标。变革管理不再是边缘活动或软技能,而是决定新举措是否能够创造商业价值的核心绩效学科。

ByteDance AI实验室发布重磅研究:让计算机学会“逆向思考“,解决创意写作难题

字节跳动AI实验室提出"逆向工程推理"新范式,通过从优质作品反推思考过程的方式训练AI进行创意写作。该方法创建了包含2万个思考轨迹的DeepWriting-20K数据集,训练的DeepWriter-8B模型在多项写作评测中媲美GPT-4o等顶级商业模型,为AI在开放性创意任务上的应用开辟了新道路。

阿里夸克发布全新AI创作平台“造点”,已接入通义万相Wan2.5

蚂蚁数科提出隐私保护AI新算法,可将推理效率提升超过100倍

IT文艺复兴恐失势头,亟需重获关注

每位CIO必须回答的11个变更管理问题

Qorvo推出全新TDD波束成形芯片AWMF-0247,适用于紧凑型、高能效Ku波段卫星通信终端

阿里吴泳铭最新演讲:实现超级人工智能ASI的三个阶段

Google Photos对话式编辑功能向Android用户推出

斯坦福AI安全工作坊展示安全AI发展路径

Sila在美国开设硅负极材料工厂,助力高能量密度电动汽车电池生产

TechCrunch Disrupt 2025:构建太空新基础设施

谷歌AI模式全球推出西班牙语版本

米其林级别AI规模化部署:从试点到生产的成功路径