区分“模型”和“应用”是对AI最大的误解 原创

作者|高飞

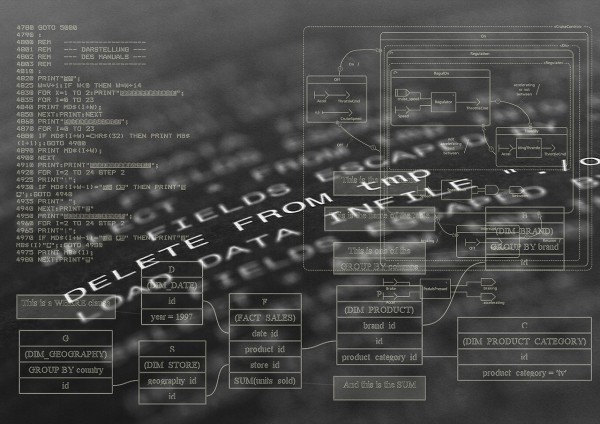

多数人仍然习惯用传统的“两层思维”生态架构来思考大模型:系统基座在下面,面向用户的应用在上面,二者泾渭分明。

历史上看,这种二分法是对的:

1. DOS 操作系统面世时,没有可执行的 “.com” 或 “.exe” 程序,用户根本无从交互;

2. Windows 问世时,也没有人会拿一个操作系统单独“空跑”。哪怕是当年经典的“纸牌”和“扫雷”,也是微软为了让大众理解并熟悉图形界面,不得不自己编写的小应用;

3. iOS 让智能手机成为一种基础设施,但首批吸引用户使用的,还是纸飞机、拍照,甚至打电话这些关键应用;

4. 云计算概念提出来后,人们谈论的都是基于云的 SaaS 和各种网站,用不了多久就变成“这家公司用 AWS 跑后台”这样的陈述。云计算本身并没有变成一个直接面向大众的入口。

但是,AI 之所以是一场技术革命,就意味着它会颠覆我们已有的常识。我认为,两层架构在这个时代已经失效。

举个例子:OpenAI 的 ChatGPT 从一开始发布时,就既是一个模型,又是一个面向大众的消费级应用。

你不需要再去下载任何“子程序”才能让 ChatGPT 跑起来;只需要在对话框输入文字(提示工程,Prompt Engineering),它就能执行推理或生成内容。它甚至创造了最快达到 1 亿月活用户的新纪录。这是一个毫无争议的应用。

但它同时也是一种模型,OpenAI提供了 API 调用,让无数应用可以基于它构建。

当我们说 “DeepSeek” 时,既可能指一种在 LMarena、AIME 榜单上排名靠前的前沿推理模型,也可以指一款曾登顶中美等多个国家 iOS 应用商店的 App。

所以,下次再有人问:“我们该投大语言模型还是应用层?”也许可以告诉他,这不是一个非此即彼的问题。在这个领域里,模型就是应用,应用也就是模型。

如果你在做模型,你的用户并不需要了解多少编译、链接或 SDK 之类的东西,就能够通过自然语言提示来使用它。

反过来,如果你在做 AI 应用,其实最终还是在向用户交付一项“大模型”能力,无论你使用的是提示工程、强化学习、工作流、Agent,还是别的“套壳”手段,底层都还是那台贯通一切的“大脑”。

模型与应用的边界正在塌陷,用户甚至不知道,或者并不在意自己是在“跑模型”还是在“用程序”。

但是,除了投资规模,做应用也并不比做基座模型廉价,因为在这个时代,切换一个模型底座并不比换辆车开更难。几乎你使用的所有 AI 应用,都提供了在后台切换模型的设置选项。

你能在云计算时代想象这些吗?一个网站提供了切换不同云主机访问?还记得适配安卓、iOS 等不同系统、不同尺寸的手机有多难吗?

只不过,应用开发者还是需要一点戒备。你的产品最好不要在“智能演化”的延长线上。就像山姆·奥特曼(Sam Altman)所说:如果基座模型变得更好,你的应用也应该同步变得更好,而不是被彻底替代、不再被需要。

好文章,需要你的鼓励

AI投资有望在2026年获得真正回报的原因解析

尽管全球企业AI投资在2024年达到2523亿美元,但MIT研究显示95%的企业仍未从生成式AI投资中获得回报。专家预测2026年将成为转折点,企业将从试点阶段转向实际部署。关键在于CEO精准识别高影响领域,推进AI代理技术应用,并加强员工AI能力培训。Forrester预测30%大型企业将实施强制AI培训,而Gartner预计到2028年15%日常工作决策将由AI自主完成。

北大学者革新软件诊断方式:让代码问题的“病因“无处遁形

这项由北京大学等机构联合完成的研究,开发了名为GraphLocator的智能软件问题诊断系统,通过构建代码依赖图和因果问题图,能够像医生诊断疾病一样精确定位软件问题的根源。在三个大型数据集的测试中,该系统比现有方法平均提高了19.49%的召回率和11.89%的精确率,特别在处理复杂的跨模块问题时表现优异,为软件维护效率的提升开辟了新路径。

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

2026年软件行业将迎来定价模式的根本性变革,从传统按席位收费转向基于结果的付费模式。AI正在重塑整个软件经济学,企业IT预算的12-15%已投入AI领域。这一转变要求建立明确的成功衡量指标,如Zendesk以"自动化解决方案"为标准。未来将出现更精简的工程团队,80%的工程师需要为AI驱动的角色提升技能,同时需要重新设计软件开发和部署流程以适应AI优先的工作流程。

德国达姆施塔特工业大学团队首次揭秘:专家混合模型AI的“安全开关“竟然如此脆弱

这项由德国达姆施塔特工业大学领导的国际研究团队首次发现,当前最先进的专家混合模型AI系统存在严重安全漏洞。通过开发GateBreaker攻击框架,研究人员证明仅需关闭约3%的特定神经元,就能让AI的攻击成功率从7.4%暴增至64.9%。该研究揭示了专家混合模型安全机制过度集中的根本缺陷,为AI安全领域敲响了警钟。

稚晖君发布全球最小全身力控人形机器人,上纬启元开启个人机器人时代

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

Linux 在 2026 年将势不可挡,但一个开源传奇可能难以为继

CES 2026趋势展望:全球最大科技展五大热门话题预测

人工智能时代为何编程技能比以往更重要

AI颠覆云优先战略:混合计算成为唯一出路

谷歌发布JAX-Privacy 1.0:大规模差分隐私机器学习工具库

谷歌量子AI发布新型优化算法DQI:量子计算优化领域的重大突破

缓解电动汽车里程焦虑:简单AI模型如何预测充电桩可用性

Titans + MIRAS:让AI拥有长期记忆能力

Gemini为STOC 2026大会理论计算机科学家提供自动化反馈

夸克AI眼镜持续升级:首次OTA,支持89种语言翻译