一次AI开发1200万美元?华为盘古大模型说NO 原创

理论到实际应用是需要过程的。

比如5G从理论论文到应用有十年之长。任正非多次谈到,华为5G技术来自十多年前的土耳其教授的一篇论文。2008年,土耳其Erdal Arikan教授提出极化码(Polar code)理论之后,一个月后,华为从期刊上了解并评估了阿勒坎的论文,意识到这篇论文的重要性,之后十年,基于该理论,华为5G编码技术实现突破并开始全球应用。

同样目前火热的AI大模型也不是横空出世,在ChatGPT 火热之后,我们看到的ChatGPT 是2018基于OpenAI实验室研发的GPT模型(Generative Pre-trained Transformer)开发的。但其原理也是Google公司在2017年开源的Transformer神经网络架构而来的。

ChatGPT的火热,也让国内AI企业积极推出自己的AI大模型,有代表性的是百度、阿里各自推出自己的对话大模型,一个是一言,一个是千问,还有一个受到大家关注的是华为盘古大模型。

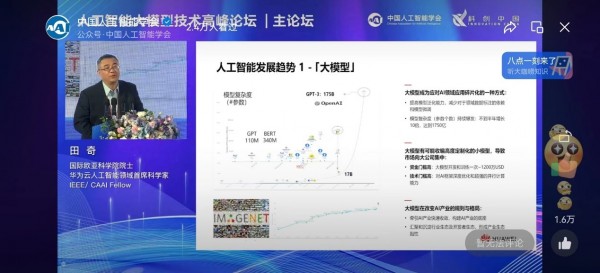

前两天,我们看到在中国人工智能学会主办的人工智能大模型技术高峰论坛上,华为云AI领域首席科学家、国际欧亚科学院院士田奇出席现场,对华为盘古系列大模型的研发与应用落地情况进行了分享。

我们从田奇的分享可以看到,华为盘古大模型的当下的服务方式还是更实际一些,AI好不好用,包括算力、算法和数据三部分。这三个部分面临的挑战,田琦奇给点了出来,那就是AI大模型有两个高门槛:

一个是资金门槛高,开发和训练一次花费约1200万美元,一个是技术门槛高,需要对AI框架深度优化和超强的并行计算能力。

那么这两个门槛就让绝大部分的企业和用户挡在在AI大模型研发之外,华为的思路是就是解决传统AI开发面临作坊式开发、样本标注代价大、模型维护困难、模型泛化不足、行业人短缺等难题。这也是盘古大模型的价值和意义。

比如华为开放了盘古大模型开发的全流程大模型使能套件,包括TransFormers大模型套件MindSpore TransFormers、以文生图大模型套件MindSpore Diffusion、人类反馈强化学习套件MindSpore RLHF、大模型低参微调套件MindSpore PET,支撑大模型从预训练、微调、压缩、推理及服务化部署。

当然在“大模型时代”,到底如何实现价值,我们看到华为盘古大模型的思路是首先在强化大模型能力,实现在各垂直领域落地,通过参数微调,适配多个场景。所以华为盘古大模型所提供的服务更广,不仅提供像chatGPT一样的NLP大模型底座,还可以提供CV大模型、科学计算大模型等基础大模型。

同时华为盘古大模型还有一个特点是更灵活,据田奇介绍,在CV大模型和科学计算大模型的多个应用场景。矿山大模型、铁路巡检方案等,面向科学领域的盘古气象大模型、药物分子大模型、海浪预测大模型等。

当然个人建议,包括chatGPT在内的预训练大数据模型的原理是通过预测说话过程中的每个词和每个词的结合概率来生成语句。比如“我喜欢喝啤”,那下一个字的概率是什么,相信大家都知道。当然实际上现在模型已经实现了更复杂的的语音预测。包括词和词的概率,每一个句子的意思和下一个句子的意思,段落和段落的逻辑等。这么看来,有一些场景,预训练模型并不合适,包括气象、股市、经济等混沌事件就不适合预训练模型,因为这些场景,数据越多,越不确定,预测难度就越大。形成了一个死循环。

总之,当前大模型效果如何,还是让子弹飞一会,时间会检验的。同时我期待各个大模型企业可以形成直接的技术壁垒,技术护城河,但是不用形成技术傲慢,也就是你提供的AI产品应该是越来越简单,而不是越来越复杂,让人们望而生畏,那就不是AI护城河了,那就是AI霸权了。

好文章,需要你的鼓励

AI投资有望在2026年获得真正回报的原因解析

尽管全球企业AI投资在2024年达到2523亿美元,但MIT研究显示95%的企业仍未从生成式AI投资中获得回报。专家预测2026年将成为转折点,企业将从试点阶段转向实际部署。关键在于CEO精准识别高影响领域,推进AI代理技术应用,并加强员工AI能力培训。Forrester预测30%大型企业将实施强制AI培训,而Gartner预计到2028年15%日常工作决策将由AI自主完成。

北大学者革新软件诊断方式:让代码问题的“病因“无处遁形

这项由北京大学等机构联合完成的研究,开发了名为GraphLocator的智能软件问题诊断系统,通过构建代码依赖图和因果问题图,能够像医生诊断疾病一样精确定位软件问题的根源。在三个大型数据集的测试中,该系统比现有方法平均提高了19.49%的召回率和11.89%的精确率,特别在处理复杂的跨模块问题时表现优异,为软件维护效率的提升开辟了新路径。

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

2026年软件行业将迎来定价模式的根本性变革,从传统按席位收费转向基于结果的付费模式。AI正在重塑整个软件经济学,企业IT预算的12-15%已投入AI领域。这一转变要求建立明确的成功衡量指标,如Zendesk以"自动化解决方案"为标准。未来将出现更精简的工程团队,80%的工程师需要为AI驱动的角色提升技能,同时需要重新设计软件开发和部署流程以适应AI优先的工作流程。

德国达姆施塔特工业大学团队首次揭秘:专家混合模型AI的“安全开关“竟然如此脆弱

这项由德国达姆施塔特工业大学领导的国际研究团队首次发现,当前最先进的专家混合模型AI系统存在严重安全漏洞。通过开发GateBreaker攻击框架,研究人员证明仅需关闭约3%的特定神经元,就能让AI的攻击成功率从7.4%暴增至64.9%。该研究揭示了专家混合模型安全机制过度集中的根本缺陷,为AI安全领域敲响了警钟。

稚晖君发布全球最小全身力控人形机器人,上纬启元开启个人机器人时代

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

Linux 在 2026 年将势不可挡,但一个开源传奇可能难以为继

CES 2026趋势展望:全球最大科技展五大热门话题预测

人工智能时代为何编程技能比以往更重要

AI颠覆云优先战略:混合计算成为唯一出路

谷歌发布JAX-Privacy 1.0:大规模差分隐私机器学习工具库

谷歌量子AI发布新型优化算法DQI:量子计算优化领域的重大突破

缓解电动汽车里程焦虑:简单AI模型如何预测充电桩可用性

Titans + MIRAS:让AI拥有长期记忆能力

Gemini为STOC 2026大会理论计算机科学家提供自动化反馈

夸克AI眼镜持续升级:首次OTA,支持89种语言翻译