频获亿级订单的智元,要将具身机器人带向何方? 原创

作者 | 金旺

栏目 | 机器人新纪元

IDC统计数据显示, 2024年中国人形机器人商用销售出货量约为2000台,预计到2030年达到6万台。

然而,在过去一年里,具身智能产业发展速度,已经远远超出了各大市场调研机构的预期,从国内智元、宇树、优必选等明星机器人团队官方公布的销售情况来看,国内人形机器人销量已经突破万台。

就在前不久,智元机器人与全球智能产品ODM头部厂商龙旗科技官宣就具身机器人在工业场景应用展开深度合作,龙旗科技向智元机器人下达数亿元金额的智元精灵G2机器人框架订单。

彼时,智元机器人的精灵G2还未正式对外发布。

据悉,在这次合作中,双方将会部署近千台,这也成了目前国内工业具身机器人领域应用热潮的真实写照。

10月16日,智元精灵G2正式对外发布,作为智元机器人面向工业场景落地应用打造的第二代具身机器人,这代产品的发布,也将具身机器人商业化进程再往前推进了一步。

01 工业级标准,打造具身机器人

2025年,全球具身机器人商业化进程被按下了加速键。

尤其是在汽车生产、工业制造等场景中,在制造业企业与具身机器人团队共同关注下,一些明星机器人产品率先进入车间产线,开始直面产业难题。

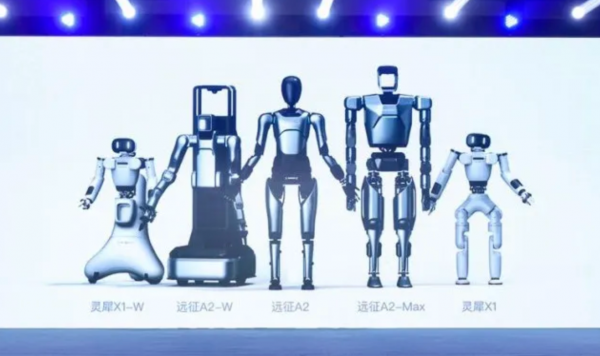

智元机器人是在2024年8月对外发布了五款商用人形机器人产品,正式开启了自己的商业化进程,彼时的智元机器人面向柔性制造应用场景发布的远征A2-W已经具备高效部署与柔性作业能力,并在发布会上展示了动态任务编排、复杂任务双臂协作。

这是智元机器人成立的第二个年头,关于具身机器人的商业化落地路径,智元机器人已经有了自己的思考。

我们能够看到的是,智元机器人在这一年构建起了占地3000平方米的数据采集工厂,并在这一年年底,正式面向全球开源了首个基于真实场景、全能硬件平台、全程质量把控的百万真机数据集AgiBot World,弥补了具身模型训练过程中真机数据不足的短板。

而在今年7月,智元机器人与安努智能在富临精工绵阳工厂进行了全球首次的具身机器人工业场景常态化作业直播,在三小时的直播中,智元机器人的远征A2-W完成了两班制、单班0失误搬运800余个周转箱的任务,让整个产业对具身机器人商业化落地能力有了直观的认知。

在经过过去这一年商业化实践和技术产品迭代后,智元机器人在10月16日正式对外发布了智元精灵G2。

实际上,智元机器人早在2023年11月就发布了精灵系列第一代产品,相较于一代产品,精灵G2在产品设计上进行了诸多升级。

例如,新一代精灵G2腰部采用更拟人的3自由度设计,可实现近似人类的弯腰、转腰和侧向摆动身体的能力;

手臂采用7自由度的十字腕力控手臂,搭载高精度关节扭矩传感器,通过关节阻抗控制,可以实现外力感知并做出柔顺反应,也让精灵G2可触达的运动空间远超人类;

自主回充和双电热插拔换电方案,更是能够让精灵G2满足工厂产线24小时工作节拍。

智元机器人合伙人、高级副总裁、具身业务部总裁姚卯青在接受媒体采访时透露,“这些都是我们围绕一代产品落地后、在实际部署过程中发现的难点和局限性做的产品技术能力的升级,精灵G2也更是一款以工业标准打造的具身智能机器人。”

姚卯青这里提到的“工业标准”,既包括技术应用和产品设计上遵循工业标准,也包括具身机器人产线设计上遵循工业标准。

就产品设计而言,为了应对工业场景中诸如插接类需要柔顺控制的工作,精灵G2在机械臂的每个关节中都加入了力控传感器,从而实现关节的阻抗控制。

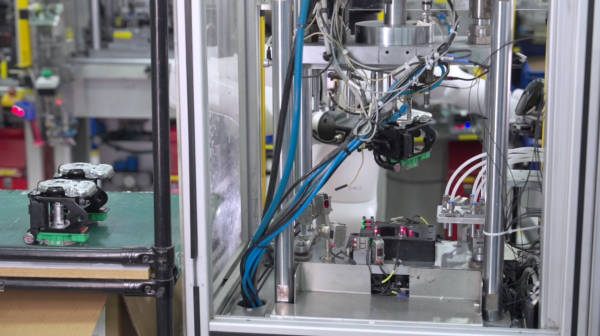

就更具挑战性的具身机器人量产过程中的质量和品控来看,智元机器人以工业级为底线,按照ISO标准搭建了精灵G2的生产线,其中诸多零部件的测试和下线,智元机器人甚至是按照车规级标准来搭建,从而保证具身机器人产品的稳定性和一致性。

正是由于精灵G2在技术、品控和作业能力上都实现了“工业级标准”,这代产品在还未发布之前,就拿到了龙旗科技数亿元订单。

在精灵G2发布当天,智元机器人与均胜集团在宁波联合举办了精灵G2线下全球首发暨扩产仪式,并同步开启了与均胜集团过亿元采购合同的首批交付商用。

这标志着智元机器人精灵G2在工业制造和汽车零部件制造场景,拉开了工业级具身机器人商用落地的帷幕。

02 通用具身智能,技术实现路径

早在2023年具身智能热潮兴起之前,人形机器人就已经是科技领域备受关注的话题,彼时人形机器人领域的明星团队是波士顿动力,凭借超高的性能和各种复杂动作完成度,波士顿动力成了人形机器人领域的一代网红。

然而,相较于线上的高活跃度,商业化却始终是波士顿动力企业发展的瓶颈,这也使得它在过去十年里,先后辗转被谷歌、软银、现代汽车收购。

随着ChatGPT的问世,人工智能进入到大模型范式,人形机器人自此也被拉入到令人兴奋的具身智能范式中,也是在这时,全球范围内迅速涌现出上百支具身智能团队。

在过去这两年,在这波具身智能浪潮中,我们看到了,人形机器人学会了唱歌跳舞、学会了后空翻,甚至跑完了半程马拉松。

在这个过程中,人形机器人的性能得到了极大的提升。

就在前不久,美国人形机器人明星团队Figure发布了他们的第三代人形机器人,在视频演示中,这代机器人展示出了打扫卫生、收拾房间、叠衣服、照看宠物等炫酷技能,在全球引发热议。

姚卯青对此特别提到,“在今年机器人运动会上,人形机器人在奔跑速度上已经达到了人类的水平,明年很有机会在奔跑速度上超过人类。”

实际上,在推动人形机器人商业落地的同时,智元机器人也在深入探索通用具身智能技术实现路径。

一方面,智元机器人基于双足人形机器人产品灵犀X2不断挑战人形机器人本体性能的极限,就在前不久,灵犀X2就曾因完成了高难度动作“韦伯斯特空翻”,在全网引发了高度关注。

另一方面,智元机器人团队也就通用人形机器人,持续投入资源研发具身智能算法和模型。

在今年3月,智元机器人就曾对外发布通用具身基座大模型,智元启元大模型GO-1。

这一基座大模型采用由VLM(多模态大模型)+MoE(混合专家)组成的ViLLA(Vision-Language-Latent-Action)架构,可以利用人类视频学习,完成小样本快速泛化,降低了具身智能门槛。

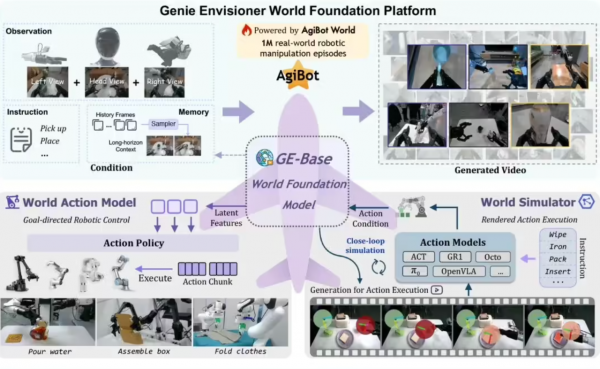

在这之后,智元机器人又在今年8月发布了首个面向真实世界机器人操控的世界模型GE-1。

不同于传统采用“数据-训练-评估”模式,GE-1将未来帧预测、策略学习与仿真评估整合到了以视频生成为核心的闭环架构中,使机器人在同一世界模型中完成了从看、想到动的端到端推理与执行过程。

正是基于这样的自研具身模型,智元机器人此次发布的精灵G2得以应对商业场景中的复杂、长程任务。

姚卯青在发布会上也对外透露,“智元机器人将会在今年晚些时候发布新一代围绕精灵G2硬件开源的具身智能真机数据集。”

不过,姚卯青在接受媒体采访时也特别指出,“人形机器人进化应该是从本体、数据、算法、应用,然后再回归到本体的一个飞轮,人形机器人的发展还是要先在简单、可控的单一作业环境中快速应用落地、不断验证,才能完成进化过程。”

具体到商业场景、尤其是工业场景中的应用来看,无论是从运行效率上来看,还是从实际应用价值上来看,能够跑马拉松、做后空翻的双足人形机器人并不是多数环境下的最优解,而轮式具身机器人正在成为人形机器人产业落地过程中的一个先行载体。

智元机器人的全新一代轮式具身机器人精灵G2,也在探索更广泛的商业空间。

03 具身智能的中国领跑机会

近日,外媒《The Information》援引知情人士消息报道称,由于技术问题,特斯拉已经放弃了今年量产数千台Optimus人形机器人的计划。

与特斯拉量产计划受阻形成鲜明对比的是,国内各大人形机器人明星团队纷纷官宣了百台,甚至千台人形机器人大额订单或量产目标,智元机器人更是在精灵G2发布时,就已经拿到了两笔亿级订单。

之所以会有这样的反差,一个主要原因是国外企业往往缺乏实际应用场景,在实验室中进行真机验证后的人形机器人再导入实际应用场景进行验证时,往往在产品设计、控制、稳定性上会出现偏差,这就造成了实际机器人产品无法满足市场需求的问题。

相较而言,中国拥有广阔的市场和海量应用场景,与此同时,在数字化进程中,正在觉醒的中国制造业也更愿意参与到前沿科技的技术投入中。

我们能够看到的是,国内不断有互联网、制造业企业与人形机器人团队达成战略合作,甚至亲身下场用真金白银参与到人形机器人团队的投融资中。

作为全球智能产品ODM头部厂商,龙旗科技就在今年上半年投资了智元机器人,并向智元机器人开放了平板生产场景,供智元机器人精灵G2做可行性验证和产品的优化改进。

正是在这样的产业环境下,中国具身机器人团队形成了自己独有的竞争力,尤其是在具身机器人商业化落地上开始跑在全球前列。

相较于以往具身机器人新品发布会,我们也发现,在智元机器人这次精灵G2发布会上,智元机器人并没有过多地去讲具身智能概念性话题,而是直接通过精灵G2在四类客户场景中的实时连线,用精灵G2在汽车零部件生产、精密任务操作、物流包裹分拣、商业导览和交互实际表现,展示了精灵G2的商业应用前景。

这其中,针对精灵G2在工业场景中的应用,姚卯青为我们算了一笔经济账:

“以长三角工厂中某个两班倒的工序来看,每班次每位工人的工资在5-6K的话,外加五险一金、公司福利的话,两班工人两年的雇佣开支在30万元左右,我们现在的精灵G2已经完全能够跑通这样的ROI。”

姚卯青进一步补充道,“如此一来,就可以将人类从重复机械的工作中解放出来,投入到更有创造性的而工作中去。”

而如果是放在海外,无论是从用工成本,还是管理成本上来看,智元机器人的精灵G2将会有更大的成本优势。

实际上,据姚卯青透露,“智元机器人已经在布局海外市场,预计明年海外市场收入占比将会达到30%左右。”

来源:至顶网机器人频道

好文章,需要你的鼓励

AI投资有望在2026年获得真正回报的原因解析

尽管全球企业AI投资在2024年达到2523亿美元,但MIT研究显示95%的企业仍未从生成式AI投资中获得回报。专家预测2026年将成为转折点,企业将从试点阶段转向实际部署。关键在于CEO精准识别高影响领域,推进AI代理技术应用,并加强员工AI能力培训。Forrester预测30%大型企业将实施强制AI培训,而Gartner预计到2028年15%日常工作决策将由AI自主完成。

北大学者革新软件诊断方式:让代码问题的“病因“无处遁形

这项由北京大学等机构联合完成的研究,开发了名为GraphLocator的智能软件问题诊断系统,通过构建代码依赖图和因果问题图,能够像医生诊断疾病一样精确定位软件问题的根源。在三个大型数据集的测试中,该系统比现有方法平均提高了19.49%的召回率和11.89%的精确率,特别在处理复杂的跨模块问题时表现优异,为软件维护效率的提升开辟了新路径。

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

2026年软件行业将迎来定价模式的根本性变革,从传统按席位收费转向基于结果的付费模式。AI正在重塑整个软件经济学,企业IT预算的12-15%已投入AI领域。这一转变要求建立明确的成功衡量指标,如Zendesk以"自动化解决方案"为标准。未来将出现更精简的工程团队,80%的工程师需要为AI驱动的角色提升技能,同时需要重新设计软件开发和部署流程以适应AI优先的工作流程。

德国达姆施塔特工业大学团队首次揭秘:专家混合模型AI的“安全开关“竟然如此脆弱

这项由德国达姆施塔特工业大学领导的国际研究团队首次发现,当前最先进的专家混合模型AI系统存在严重安全漏洞。通过开发GateBreaker攻击框架,研究人员证明仅需关闭约3%的特定神经元,就能让AI的攻击成功率从7.4%暴增至64.9%。该研究揭示了专家混合模型安全机制过度集中的根本缺陷,为AI安全领域敲响了警钟。

稚晖君发布全球最小全身力控人形机器人,上纬启元开启个人机器人时代

2026年软件定价大洗牌:IT领导者必须知道的关键变化

Linux 在 2026 年将势不可挡,但一个开源传奇可能难以为继

CES 2026趋势展望:全球最大科技展五大热门话题预测

人工智能时代为何编程技能比以往更重要

AI颠覆云优先战略:混合计算成为唯一出路

谷歌发布JAX-Privacy 1.0:大规模差分隐私机器学习工具库

谷歌量子AI发布新型优化算法DQI:量子计算优化领域的重大突破

缓解电动汽车里程焦虑:简单AI模型如何预测充电桩可用性

Titans + MIRAS:让AI拥有长期记忆能力

Gemini为STOC 2026大会理论计算机科学家提供自动化反馈

夸克AI眼镜持续升级:首次OTA,支持89种语言翻译